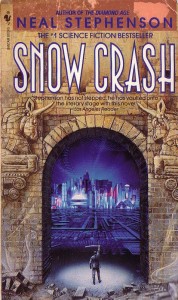

Tive oportunidade de ler finalmente o Snow Crash de Neal Stephenson, talvez um dos últimos livros cyberpunk escritos ainda no século XX. Stephenson, após uma pausa relativamente longa sem publicar, parece ter abandonado o género FC hard core para se dedicar à ficção “científica” histórica no excelente The Baroque Cycle.

Snow Crash, escrito em 1992, é apontado como o romance que inspirou fortemente a concretização da plataforma de ambiente virtual Second Life®, que começou a ser desenvolvida em 1999. Nesse sentido, o livro, apesar de não ser a obra-prima de Stephenson, nem tão intrigante como o trabalho dos «pais do cyberpunk» que definiram o género uma década antes (Gibson, Sterling, e outros), tem como novidade a apresentação do conceito do Metaverso, que, ao contrário das visões dos outros autores cyberpunk (incluindo, obviamente, a foto-realista Matrix dos Irmãos Wachowski), teve uma implementação real.

Nesta recensão vamos analisar um pouco as «previsões» de Stephenson e a implementação que, sete anos depois, foi tornada realidade pela empresa Linden Lab da Califórnia. Não se trata de um caso em que tenha havido uma forte previsão do futuro, dado que a Linden Lab sempre admitiu se ter inspirado fortemente nos conceitos desenvolvidos por Stephenson.

A história e as personagens

Snow Crash é, em tudo, um livro mediano, e talvez por isso tenha gozado de uma breve popularidade nos anos 90 entre os aficionados do género. A história passa-se num Estados Unidos distópicos num futuro pouco distante, onde o governo essencialmente franchisou largas áreas do território americano a grupos de interesse, a maior parte dos quais ligados ao crime organizado, e deixou de administrar a lei federal ou estatal às zonas franchisadas. Stephenson extrapola o modelo do condomínio fechado para territórios soberanos com lei e gestão própria — até aqui, nada de original relativamente a outros modelos distopianos tratados pelos autores congéneres. Irónicos são alguns pequenos pormenores como a Mafia gerir um franchise de entrega de pizzas, fazendo questão de salientar a absoluta confiança de entregar qualquer pizza em território americano em menos de 30 minutos — quando isso não acontece, o próprio capo desloca-se de helicóptero a pedir desculpas pessoais ao cliente. Os slogans da Mafia — que concorrem com narcotraficantes colombianos e tríades de Hong Kong pela gestão de condomínios fechados — assentam essencialmente nos «valores familiares»: honra e família são a marca da Mafia, num mundo onde o crime organizado, essencialmente, não é crime, por não existir organização supranacional que o controle. São talvez estas pequenas ironias e piscadelas de olho de Stephenson que dão um cunho pessoal ao enredo, de resto muito fraco, e apoiando-se essencialmente no modelo tradicional de «vamos pegar num pobre diabo, um anti-herói, que salva o mundo, a humanidade, e os valores da sociedade no final». Não há nada de novo na história: os maus morrem todos, os bons salvam-se todos e recebem pancadinhas nas costas como agradecimento.

As personagens são igualmente pouco interessantes. A personagem principal em torno da qual tudo gira é Hiro Protagonist (claramente: «o herói e protagonista»), hacker do Metaverso, que divide o seu tempo entre a entrega de pizzas para a Mafia e a programação como freelancer, que no argumento é considerada como uma profissão em crise. Mas Hiro não é convincente. Meio asiático, desenvolve a arte marcial da luta samurai com katana e wakisashi até à perfeição — praticando no Metaverso — e acaba por «salvar o mundo» pelo facto de combinar todas estas características: «o melhor samurai do mundo» (virtual), o melhor programador do mundo, o melhor entregador de pizzas do mundo, além de ser inteligente e educado, profundo conhecedor da navegação no equivalente da Wikipedia que Stephenson descreve. Acaba por ser uma personagem pouco credível, que começa como um anti-herói nos primeiros capítulos, mas que no final, está ao nível (ou acima!) dos líderes dos franchisados e é respeitado ou temido por todos.

A personagem secundária, Y. T. («Yours Truly») é um pouco mais interessante. Num mundo onde os engarrafamentos são constantes (as auto-estradas são franchisadas também, mas o controle de tráfego não é eficaz), surgem empresas de mensageiros baseados em jovens adolescentes com os seus skates e arpões magnéticos para se agarrarem a viaturas. Não é de escapar a referência a Back to the Future II (de 1989) com Michael J. Fox no seu hoverboard, agarrando-se a automóveis para ganhar velocidade. Ironicamente, apesar de Y. T. ser uma rebelde, e ter uma experiência de rua notável — fazendo com que o leitor se identifique com as gerações de miúdos de gangs que são forçados a serem mais do que adultos na sua juventude, para sobrevivência própria — Y. T. é, na realidade, filha de uma programadora que trabalha para o que resta do Governo dos USA, logo, alguém da classe média com uma educação superior. Embora a mãe desconfie de que a filha tenha um hobby perigoso, o seu trabalho faz com que não a consiga controlar — e Y. T. passa os dias a entregar mensagens e encomendas entre franchisados.

Todas as restantes personagens são infelizmente ainda menos interessantes. Algumas são claros esterótipos, e Stephenson nem se preocupou muito com elas; outras, com maior desenvolvimento, poderiam tornar-se mais interessantes, como Jessica Marquez, ex-namorada de Hiro, também ela programadora de topo, mas toldada pela educação católica que teve, tendo-se dedicado a uma visão da religião segundo uma via esotérica ocultista. Stephenson necessita dela para fazer a ponte para o enredo, e, infelizmente, não a explorou mais.

O enredo

A história gira em torno, justamente, de Snow Crash — simultaneamente uma droga capaz de alterar a pecepção da realidade e um virus informático que afecta (principalmente) programadores expostos à mesma, e que tem os mesmos efeitos da ingestão da droga química. Stephenson costuma fazer um bom trabalho de casa para os seus romances, e nos anos 1990, uma das áreas de investigação neurológica incidia na noção da «estrutura universal da linguagem» — por outras palavras, se o cérebro humano tem ou não meta-estruturas linguísticas integradas nas conexões neuronais à nascença, e se é através do contacto com os pais (e mais tarde com outras pessoas) que essas meta-estruturas são progressivamente transformadas na língua da sociedade onde nasceram. Postulando esta hipótese como provável, qual seria então a forma dessa meta-linguagem? A resposta, evidentemente, não a temos ainda; os infelizes testes levados a cabo pela Alemanha Nazi para responder à mesma pergunta, recusando a recém-nascidos o contacto com qualquer forma de linguagem para investigar o que é que eles falariam, conduziu à horrível morte de todas as crianças, deixando a questão em aberto. Dada a diversidade extraordinária de todas as línguas à face da Terra — existentes ou passadas — não é clara a existência dessa meta-linguagem. Muito provavelmente, a busca pela mesma não passa de uma quimera.

Stephenson no entanto resolve o problema recorrendo à Bíblia e recordando o episódio de Babel, onde alegadamente os humanos, pela primeira vez, passaram a falar em múltiplas línguas e incapazes de comunicar uns com os outros. Faz igualmente notar que esta situação parece ter sido parcialmente anulada no Novo Testamento onde é dito que «todos conseguiam compreender os Apóstolos» após o episódio de Pentecostes. E nota igualmente que uma das linguagens mais antigas alguma vez estudadas foi a dos Sumérios, que tem uma estrutura completamente distinta de todas as linguagens humanas aparecidas desde então. Snow Crash é, pois, uma amálgama de factos históricos, mitos sumérios, e interpretações da Bíblia, postulando então que os Sumérios falariam nessa dita meta-linguagem, e que, ao contrário das línguas actuais, esta teria uma acção directa sobre a regulação das estruturas mentais dos seres humanos. Por outras palavras, segundo os mitos sumérios, a meta-linguagem era efectivamente uma forma de programação de seres humanos para desempenharem actos vitais à sobrevivência de uma sociedade civilizada. O episódio de Babel «salvou» a humanidade da estagnação proveniente do facto de existir um conjunto limitado — estático, tornado sagrado, não alterado — de «programas» para seres humanos. Ao introduzir novas línguas na humanidade, esta separa-se dos condicionamentos impostos pela «programação» suméria e pôde continuar a sua evolução civilizacional explorando novas oportunidades, mesmo que à conta do colapso da própria civilização suméria.

Em Snow Crash, um grupo de pessoas pretende controlar a humanidade, alastrando o dito virus, cuja função é de alterar subtilmente o DNA neuronal de forma a uma vez mais aceitar directamente a meta-linguagem original suméria, logo, efectivamente, permitindo a «programação» de seres humanos. As analogias entre programadores de computadores e os deuses sumérios que programavam seres humanos são utilizadas ao longo de todo o livro para sustentar o enredo. Muito mais do que o ambiente cyberpunk distópico, é talvez neste aspecto que reside alguma originalidade no romance.

O outro aspecto, evidentemente, é o Metaverso.

O Metaverso segundo Neal Stephenson

Stephenson é normalmente citado como sendo o «pai» da designação do Metaverso, um ambiente de realidade virtual interactivo, publicamente acessível via Internet (as páginas Web são designadas pelo autor como Flatland, o ambiente 2D em oposição ao ambiente 3D do Metaverso), onde todas as pessoas são identificadas pelos seus avatares. Stephenson tem o cuidado de tornar todo o ambiente do Metaverso tecnologicamente credível, descrevendo alguns pormenores para o distinguir de ambientes irrealistas de conceber na altura (como os ambientes descritos por Gibson ou mais tarde pelos(as) Irmã(o)s Wachowski). Lendo-se este livro em 1992, a ideia parece original e realista, mas muito futurista. Dezasseis anos mais tarde, os paralelos com o Second Life são tão óbvios e gritantes que é impossível negar a inspiração clara (e muito profunda!) que este livro teve sobre os seus criadores.

Stephenson descreve um ambiente virtual essencialmente criado pelos seus utilizadores — precisamente o mesmo tipo de conceito do Second Life, onde todo o conteúdo é criado efectivamente pelos utilizadores e não pela empresa que desenvolveu a plataforma. No Metaverso de Stephenson, os programadores impõem as regras, nomeadamente abusando de potências de dois — o Metaverso, por exemplo, é uma esfera com 65.536 km de perímetro. O Second Life, embora não seja uma «esfera» (mas um universo planar), está dividido em segmentos quadrados de 256 x 256 metros, ou 65.536 m2, chamados de regiões ou simuladores. No Metaverso de Stephenson, os utilizadores entram no ambiente virtual em Ports (espécie de «estações» virtuais), existindo no total 256, sendo a primeira («número zero») a mais antiga e mais desenvolvida (dando acesso à área mais densamente populada do Metaverso, o «Downtown» ou Baixa). A deslocação entre Ports é feita por combóio, viaturas pessoais, ou a pé. No Second Life, até muito recentemente, os pontos de entrada no ambiente eram os telehubs, únicos locais para onde era possível a teleportação directa, sendo o resto do caminho também feito a pé, numa viatura — ou a voar (possibilidade que não existe no Metaverso de Stephenson!). Actualmente, o Second Life permite, no entanto, a teleportação para qualquer ponto. Ironicamente, Stephenson reconhece que a criação de Ports tornaria determinadas áreas — as mais próximas dos mesmos — mais apetecíveis, mais caras, e mais desenvolvidas. O mesmo fenómeno surgiu no Second Life antes da introdução da teleportação directa: os agregados populacionais e comerciais estavam sempre em torno dos telehubs. Muitas regiões no Second Life ainda mostram uma expansão urbana centrada no telehub como elemento arquitectónico unificador (equivalente às igrejas nas cidades ibéricas, ou a estação de caminho de ferro em países como a Alemanha ou Inglaterra).

Stephenson também descreve em pormenor as características dos avatares. Por exemplo, sugere que nos espaços públicos («the Street», uma rua extensíssima interligando todos os Ports ao longo dos seus 65.536 km) a altura dos avatares seja limitada, de forma a que estes não bloqueiem a visão. Efectivamente, no Second Life, os avatares são todos criados a partir de um «esqueleto» humano, que tem dimensões mínimas e máximas pré-definidas e que não são contornáveis. Stephenson também refere que a qualidade dos avatares — o seu grau de realismo — dependia fortemente do engenho dos programadores em aperfeiçoá-los, assim como da conectividade do utilizador: dos terminais públicos, os avatares do Metaverso surgem a preto e branco com forte pixelização.

É curioso o paralelo no Second Life, especialmente porque aqui não existe uma acção deliberada para tornar os avatares «melhores» ou «piores»: efectivamente, a qualidade dos mesmos depende exclusivamente dos itens adquiridos (ou «programados») para os personalizar, embora seja igualmente fundamental a qualidade da ligação e do hardware usado para se ligar ao Second Life. Nota-se também imediatamente quem se está a ligar de um local com baixa largura de banda: os seus avatares aparecem a cinzento e mantém-se assim durante muito tempo até todos os presentes na mesma área conseguirem finalmente descarregar as texturas necessárias à sua renderização. Como no Second Life a textura de base do avatar é renderizada («baked») pelo computador do utilizador, há efectivamente uma diferença entre os avatares de utilizadores com computadores low-end (ou, pior, com placas gráficas defeituosas ou com pouca memória) que se ligam de locais com mau acesso à Internet.

No mundo virtual de Stephenson, um utilizador novo provavelmente irá escolher um avatar «standard», existindo um modelo masculino e um feminino livremente disponíveis. A sua utilização identifica imediatamente o seu dono como um «novato». No Second Life, na altura do registo, existem igualmente um conjunto de avatars standard que são usados pelos novatos — que são imediatemente identificáveis e reconhecíveis como tal.

Stephenson também descreve determinados pormenores curiosamente iguais ao que se passa no Second Life. Assim, a personagem principal, Hiro Protagonist, que foi um dos criadores de algumas das áreas do Metaverso, tem acesso a algumas subrotinas complexas que «pesam no sistema» quando activadas, tal como mapas de proximidade (indicando os nomes das pessoas em determinada área). Hiro é advertido uma ou duas vezes para deixar de usar essas subrotinas por estar a prejudicar o ambiente de determinadas áreas a todos, consumindo CPU excessivo. Esta situação é típica no Second Life. Um dos objectos mais usados é, justamente, um mapa de proximidade; esta funcionalidade requer a utilização de sensores para detectarem os avatares mais próximos numa área, e a sua invocação consome bastants recursos. Há igualmente um conjunto de objectos — efeitos especiais, elementos decorativos dos avatares, etc. — que consomem realmente imenso CPU do simulador em determinada região, e é frequente, nos locais mais populares, os donos dos mesmos pedirem às pessoas para desligarem esses objectos a fim de sobrecarregarem menos os ditos simuladores.

Mas ainda há mais pormenores e paralelos. No Metaverso, os avatares não «morrem», mesmo que lhes sejam cortadas cabeças ou pernas. A dada altura, um avatar muito «danificado» é reciclado pelas rotinas do Metaverso, que obrigam o utilizador a aguardar para se voltar a ligar. No Second Life, embora existam poucas zonas de combate (é uma opção que o dono da zona pode ligar ou não), quando um avatar é «morto» usando armas programadas pelos próprios utilizadores, este é enviado para a sua zona de origem («Home»), sendo forçado a regressar por outros meios à zona de combate. Os avatares no Second Life também não morrem. E, tal como no Metaverso de Stephenson, toda a noção de «combate» requer programação por parte dos utilizadores, para descrever com precisão os movimentos, os efeitos especiais, etc.

No Metaverso, os avatares são apenas sólidos no interior dos edifícios, mas «transparentes» no exterior (na «Street»), embora não possam atravessar objectos sólidos (como edifícios), apenas outros avatares. Aqui existe um ponto fundamental de diferença para o Second Life, onde os avatares são, efectivamente, sempre sólidos, embora não possam igualmente atravessar edifícios ou outras construções. A razão que Stephenson dá para este estranho comportamento é por assumir um Metaverso com «milhões de utilizadores» simultâneos, que se atropelariam na rua se não fossem «transparentes». Ora no Second Life, apesar de existirem milhões e milhões de utilizadores registados, o número de utilizadores simultâneos nunca ultrapassou actualmente os cem mil; e, ao contrário do Metaverso de Stepenson, onde toda a gente está na Street, no Second Life, essas dezenas de milhares de utilizadores estão espalhados em todo o ambiente virtual, pelo que o número de avatares presente no mesmo local é, efectivamente, muito pequeno. O próprio sistema impede a presença de mais de uma centena de avatares na mesma região; são muito raros os eventos que, usando quatro regiões anexas, tenham conseguido juntar 400 pessoas no mesmo local (embora isto ocorra esporadicamente, é ainda um acontecimento raro). Stephenson calcula e estima o número de pessoas que tenham capacidade tecnológica para se ligarem ao Metaverso em sessenta milhões — que é realmente o número de utilizadores de mundos virtuais estimado em 2008 — mas assume que todos estes se encontram ligados em simultâneo, o que não acontece na realidade de hoje.

Há muitos mais pormenores e paralelos entre o Metaverso de Stephenson e o Second Life. O autor, por exemplo, descreve que os avatares e as viaturas no Metaverso não estão sujeitas às leis físicas (inércia, atrito ao ar, etc.) a não ser que os programadores assim o desejem. Tal como Stephenson, o criador do Second Life, Philip Rosedale, é licenciado em física, e o modelo físico implementado no Second Life é programável e, em certa medida, «opcional» — embora todos os avatares estejam sujeitos a constrangimentos físicos simulados com algum realismo, e a esmagadora maioria da viaturas no Second Life necessitem do motor físico (physics engine) para terem um comportamento mais ou menos realista. Os programadores, no entanto, podem subverter este sistema.

Um pormenor engraçado que é mencionado por Stephenson é a atribuição de valor a objectos, avatares, acessórios, ou efeitos que sejam extremamente complexos de recriar visualmente. A «ostentação» no Metaverso advém da capacidade dos utilizadores terem capacidade (financeira e em termos de CPU) para renderizar em pormenor determinados efeitos visualmente complexos, apenas por uma questão de poderem dizer que se podem dar ao luxo de o fazer. Um exemplo dado é a recriação do pormenor de colocar um avatar a fumar, recriando de forma realista as espirais desenvolvidas pelo fumo até atingirem o tecto. Trata-se de mero pretenciosismo; Stephenson reconhece que tal «efeito» não cumpre qualquer função específica no ambiente (apenas uma personagem tem algumas sensações tácteis no Metaverso, provenientes de um fato especial que o envolve completamente, mantendo os seus sistemas vitais — mas ao contrário do que se passa em Otherland de Tad Williams, esta personagem usa este sistema de apoio de vida portátil por questões médicas, não pelo prazer de se ligar ao Metaverso). Na verdade, quatro anos antes de ler este livro, confesso que aprendi a programar no ambiente do Second Life ao tentar recriar com algum nível de detalhe justamente este tipo de simulação (fumo de cigarro) — e é, efectivamente, muito difícil de fazer, e, como Stephenson refere, total e completamente inútil. No entanto, no Second Life, proliferam os objectos e acessórios completamente inúteis que são usados pelos seus possuidores apenas por uma questão de ostentação pura. Os utilizadores com bastantes posses, por exemplo, dão-se ao luxo de recriar com infinito detalhe representações virtuais dos interiores das suas casas, que são muitas vezes criadas no Second Life por arquitectos reais, apenas pelo prazer de poderem dizer que têm capacidade financeira para o fazerem.

Stephenson não descreve, no entanto, a riqueza de comunicação entre os utilizadores. Na realidade, não fica claro, nas suas descrições, como é que estes comunicam. É deixado em aberto se usam texto escrito ou comunicação por voz; nalgumas situações, é assumido pelo leitor que estão efectivamente a comunicar por voz — os diálogos são naturais — mas Stephenson também descreve frequentemente outras personagens a observarem alguém ligado ao Metaverso, e não nos é referido que estes estejam a falar consigo mesmos. No Second Life, existem imensas formas de comunicar, havendo ainda uma predominância de texto escrito («public chat»), mensagens privadas (como no MSN/Gtalk/Yahoo Messenger/AOL Instant Messenger), mensagens em grupo aberto (como no IRC) ou fechado (como no Group Chat do MSN), ou ainda comunicação por voz, em público, em grupos fechados, ou grupos abertos. É possível igualmente deixar imagens e textos escritos em notecards a utilizadores que não estejam ligados no momento, e que serão visualizadas quando se voltarem a ligar mais tarde (função que substitui, em certa medida, o email). No Metaverso, esta noção não existe, mas os avatares passam «cards» com informação entre si, que podem conter qualquer tipo de informação, coisa que no Second Life (ainda) não é possível.

Interessante também é a utilização dos nicknames (alcunhas) dos utilizadores do Metaverso, que são adoptados como os nomes reais dos mesmos para todos os efeitos. Tad Williams, por exemplo, gosta de referir a separação entre a personagem, que tem um nome real, e a sua alcunha dentro do mundo virtual por ele descrito em Otherland. Stephenson esclarece que Hiro Protagonist é o nome que a personagem adoptou para si próprio — esta terá provavelmente um nome que lhe foi dado pelos pais, mas Stephenson não se dá ao trabalho de nos revelar qual é. O mesmo acontece com Y. T. e muitos dos programadores do Metaverso; já Juanita Marquez, ex-namorada de Hiro, claramente usa o nome com que foi baptizada. Ora no Second Life assistimos muito frequentemente a esta dicotomia, onde muitas pessoas simplesmente assumem — mesmo na vida profissional — as alcunhas ou pseudónimos que usam no Second Life, enquanto que outras não usam qualquer alcunha, mas os seus nomes reais; outras ainda fazem questão de separar as duas coisas. No fundo, trata-se da mesma situação que ocorre com os jogadores de futebol (e outros atletas) ou artistas de cinema ou teatro, que têm um nome profissional (com os quais assinam contratos!) e um nome pessoal (que foi com que nasceram); no entanto, no dia-a-dia, a esmagadora maioria das pessoas não se preocupa com esta situação. Stephenson muito correctamente prevê que a noção do «nome enquanto objecto de promoção» seja importante não apenas no meio artístico ou do desporto, mas que se alargue a todas as áreas da interacção entre pessoas, desde a sua vida pessoal à profissional. No Second Life isto é, em medida, já uma realidade; e tal como no Metaverso de Stephenson, a opção entre usar o nome real ou um pseudónimo é individual e não segue nenhuma regra.

Outra descrição que é surpreendente no Metaverso de Stephenson, e que não foi prevista de todo pelos criadores do Second Life, é a utilização que é dada ao mesmo. O «turismo virtual» — ligar-se apenas para visitar as construções — seria efectivamente de fácil previsão. Mas Stephenson acrescenta duas motivações adicionais, que claramente não estavam presentes na origem do Second Life: as reuniões (de negócio), e os espectáculos, com grande foco nos espectáculos musicais. Curiosamente, desde 2006, que estas são duas das áreas de maior crescimento no Second Life: a adopção do mesmo como ferramenta de comunicação para negócios, mas, mais interessante e curioso, a utilização para concertos virtuais com música «ao vivo», onde artistas (músicos reais) vão efectuar as suas performances perante hordas de fãs que assistem ao concerto no conforto das suas casas, e interagem com amigos e com os próprios artistas via Second Life. Há mais de uma centena de concertos de música ao vivo todos os dias no Second Life e fala-se mesmo de uma Renascença Virtual da música neste ambiente. Stephenson não só previu isto (talvez por mero acaso) como igualmente previu toda o «ambiente» em torno do panorama musical: clubes e salas de espectáculo; designers de efeitos especiais; designers de roupa e acessórios para os avatares que vão fazer as suas performances no mundo virtual; agentes de bandas; o entusiasmo dos fãs e groupies que procuram a todo o custo estar «em contacto» com os seus artistas favoritos. Realmente esta descrição de Stephenson prediz com precisão notável o que se passa no Second Life de hoje em dia — e, pelo menos neste caso, não pode haver acusação de plágio ou inspiração, pois tratou-se de um desenvolvimento bem posterior, nunca previsto pelos criadores da plataforma, mas emergindo naturalmente da vontade dos seus utilizadores. Hoje em dia, centenas de músicos fazem uma carreira no Second Life e milhares de amadores conseguem um segundo emprego fazendo a ronda dos bares e salas de espectáculo virtuais; há já artistas que pedem €500 por uma hora de espectáculo… e têm a agenda cheia.

Ironicamente, Stephenson sempre foi muito tímido relativamente ao Second Life (que obviamente já experimentou). Diversos jornalistas o procuraram entrevistar em busca de uma opinião. Stephenson, que alegadamente é, em geral, uma pessoa tímida e pouco sociável, procurou evitar ao máximo formular uma resposta. No entanto, deve-se compreender que o próprio Stephenson é crítico relativamente ao seu trabalho, e que na sua fase actual enquanto escritor, já abandonou o cyberpunk há mais de uma década. Para ele, a descrição do Metaverso tal como o imaginou, pertence a um passado distante, com o qual ele não quer ter nada a ver, pois considera ter-se libertado desse género e evoluido literariamente para outras paragens. Por outras palavras, o «pai espiritual» do Metaverso enquanto conceito abandonou o seu «filho pródigo» ao seu próprio destino, e Stephenson até é relativamente humilde ao assumir que conceitos como «avatar» ou «metaverso» provavelmente já existiam antes dele escrever Snow Crash, apesar de efectivamente se dever a ele a riqueza de detalhe e pormenor com que caracterizou o ambiente virtual e que, como vimos, foi implementado (certamente que com bastantes adaptações) no Second Life.

Em conclusão, enquanto objecto literário, Snow Crash é uma obra medíocre, embora com algumas ideias originais, que estão contudo nos pormenores descritivos e não necessariamente no enredo ou nas personagens. Para os aficionados dos mundos virtuais, será, no entanto, sempre uma obra de referência, nem que seja pelo trabalho cuidadoso de criar uma imagem mental do que poderia ser um Metaverso, que «infectou» as mentes dos criadores das plataformas de mundos virtuais actuais — tal como, ironicamente, o vírus Snow Crash que serve de título ao livro.

Inclui pequena revisão (muito) posterior feita pelo próprio autor