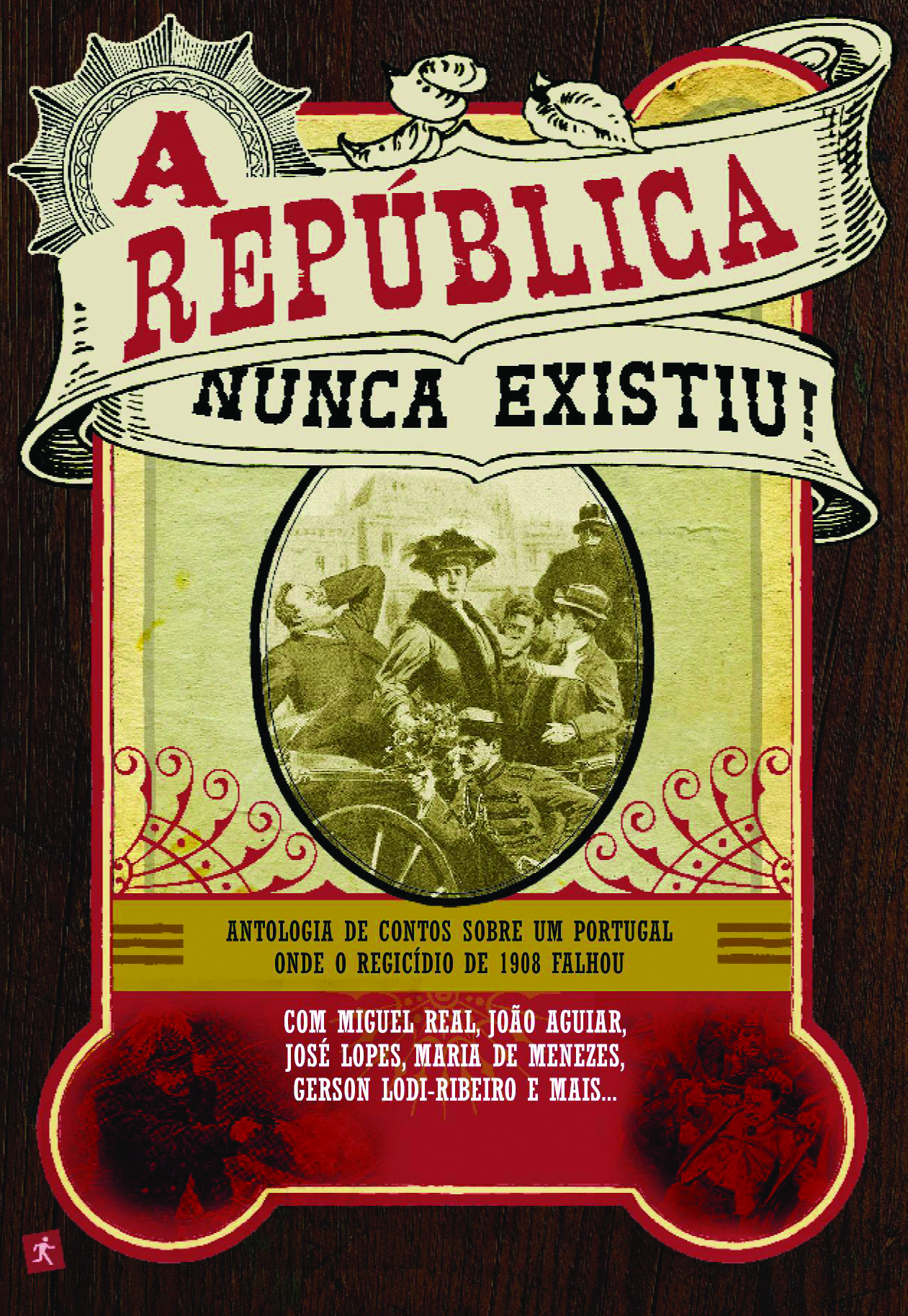

Hoje assinala-se mais um – triste, trágico, terrível – aniversário do Regicídio de 1908, o que representa também, novamente, mais uma oportunidade de voltar a abordar «A República Nunca Existiu!», antologia de contos de história alternativa que eu concebi, organizei e em que participei, editada há oito anos. Desta vez, por causa de dois dos livros que li no terceiro quadrimestre do ano passado, e nos quais existem excertos que de algum modo se podem relacionar com a efeméride e com aquele meu projecto literário.

Um dos livros é «As Máscaras do Destino», colectânea de contos de Florbela Espanca, contos esses susceptíveis de serem inseridos – todos! – no género fantástico, o que faz da poetisa alentejana, cujo 85º aniversário da morte se assinalou em 2015, mais um nome a juntar ao «cânone» que eu tentei construir no meu artigo «A nostalgia da quimera». Porém, a ligação desta obra com «A República Nunca Existiu!» faz-se não por palavras da sua autora mas sim por palavras de outra escritora, que elaborou o prefácio (da edição que eu li – a 7ª, Bertrand, 1998): Agustina Bessa Luís. Recordo que, na «República…», escrevi o seguinte, no último parágrafo da introdução: «No Verão de 2007, durante as férias com a minha família, estive em Vila Viçosa, bela terra à qual não regressava há 20 anos. Revisitei o Paço Ducal e quase consegui sentir a “presença” de D. Carlos e da sua família. Visitei a antiga estação ferroviária, agora um Museu do Mármore, e quase consegui “ver” a Família Real entrar num comboio para a sua última viagem juntos. Aclamados por uma pequena multidão onde, quem sabe, estaria uma ainda muito jovem Florbela Espanca…» Pois bem, o que escreveu – e revelou – a autora de «A Sibila»? Isto: «Temos de ler “As Máscaras do Destino” com a confiança amigável que nos merece o diário duma adolescente, em que certa mediocridade talentosa anuncia os desejos que se evitam. É a jovem de Vila Viçosa a quem a rainha falou um dia, despertando nela uma noção de valor próprio que a marca de tristeza para sempre.»

O outro livro que li no final do ano transacto e que tem a ver, directamente, com o crime de 1908, e, indirectamente, com a primeira antologia colectiva que concebi e organizei, é «Folhas Soltas (1865-1915)», colectânea de crónicas (editada pela Livraria Clássica Editora em 1956) de Ramalho Ortigão, cujo centenário da morte se assinalou em 2015. Um dos textos incluídos intitula-se «A tarde de 1 de Fevereiro de 1908», e foi publicado no jornal O Portugal a 1 de Fevereiro de 1909. Nenhuma criação da imaginação é mais poderosa do que o relato factual – comovido e indignado – de um contemporâneo: «Parece que foi ontem, e faz hoje um ano! Era num dos mais lindos dias do doce Inverno lisboeta. (…) O sol no ocaso estendia a sua grandiosa púrpura por todo o estuário do Tejo. No profundo e inefável azul do espaço, sobre a calma baía, enxames adejantes de gaivotas, como lírios alados, envolviam as velas das faluas que bolinavam no rio. A vidraçaria dos prédios nas colinas do Castelo e da Graça chamejavam em reflexos de ouro num fulgor de colossal apoteose. (…) Minutos depois, à esquina do Terreiro do Paço, uma descarga de vinte tiros atingia a carruagem aberta, sorridente e florida, do Rei e da sua família. O resultado do tiroteio à queima-roupa foi morrerem fulminantemente o Rei e o Príncipe Real, ser ferido o Infante, e unicamente ficar ilesa a Rainha, se por ironia se pode dizer ilesa a mãe dolorosa que sobrevive, cingindo nos braços, espingardeado, o corpo do seu filho. Sucedeu isto há um ano, e sobre a investigação judicial desse monstruoso atentado pesa ainda hoje o mutismo da nossa História. (…) Para contrapor à indiferença dos homens, eu recorro para a impassibilidade da Natureza. Creio não me desmandar muito na invocação de prerrogativas régias desejando para a cândida memória de um Rei e de um Príncipe a diluição apetecida para a memória sangrenta de um facínora. (…)»